新疆工业学院新能源与矿业学院在电解锰废水处置领域发表新成果

随着全球新能源产业对电解金属锰需求的激增,其生产过程中产生的电解锰废水(EMW)治理已成为制约行业可持续发展的重大挑战。针对此问题,来自新疆工业学院、中南大学等单位合作发表题为《Technological Advances and Sustainable Strategies for Electrolytic Manganese Wastewater Treatment: A Critical Review》的综述论文,系统梳理了电解锰行业废水处理的关键挑战与技术突破,提出了资源化与近零排放的创新路径,为全球锰工业绿色转型提供了重要参考。

电解锰是钢铁、新能源等领域的核心原料,但其生产过程中产生的废水(EMW)因含高浓度锰、氨氮及酸性污染物,长期威胁生态环境。论文指出,中国作为全球最大电解锰生产国,历史积存锰渣超5000万吨,其渗滤液锰浓度可达1533 mg/L,远超排放标准(1 mg/L)。未经处理的废水不仅抑制植物生长,更可能通过食物链引发人体神经系统疾病,治理需求迫切。

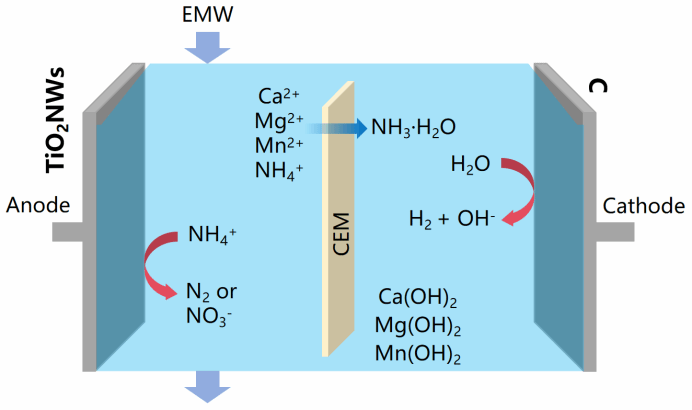

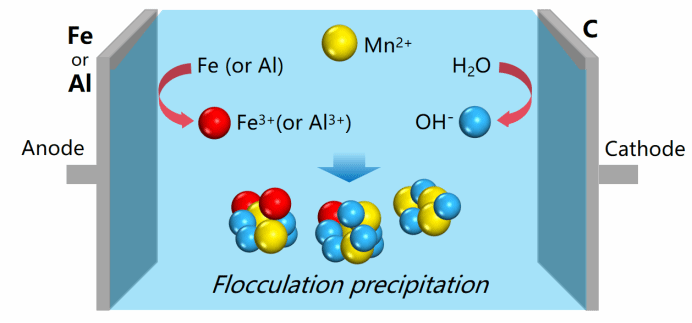

研究团队对比分析了化学沉淀、膜分离、电化学及生物法等主流技术。其中,碳酸盐沉淀法通过调控pH与加料顺序,实现锰选择性回收率超95%;电化学法结合太阳能驱动,在低能耗(<3.5 kWh/m³)下同步去除锰与氨氮,出水达国家一级标准。此外,团队提出的“氧化-鸟粪石沉淀”组合工艺,可将锰、镁、氨氮分步回收为工业级锰氧化物与农业肥料,单吨废水处理净收益达282美元,兼具经济与环境效益。

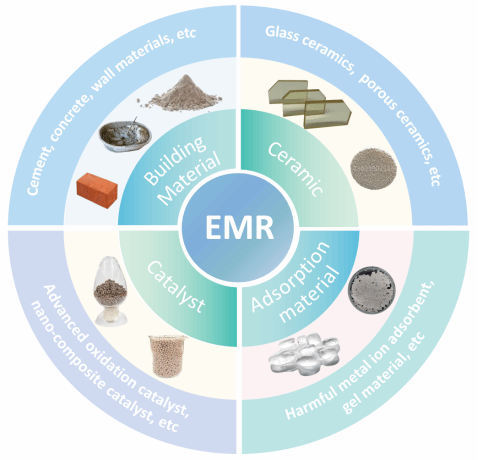

论文强调,未来技术需向“资源回收-水回用-废渣增值”闭环方向发展。例如,电解锰渣可转化为吸附剂、催化剂或建材原料,减少二次污染;光伏-电化学耦合系统可降低传统工艺能耗。团队呼吁建立“锰资源全生命周期管理”政策体系,通过严格监管与技术创新,推动行业从末端治理转向清洁生产。

该文章发表在工程技术与环境科学交叉领域的知名期刊《Process Safety and Environmental Protection》上,新疆工业学院张晨阳教授和中南大学王嵘为该论文的通讯作者。

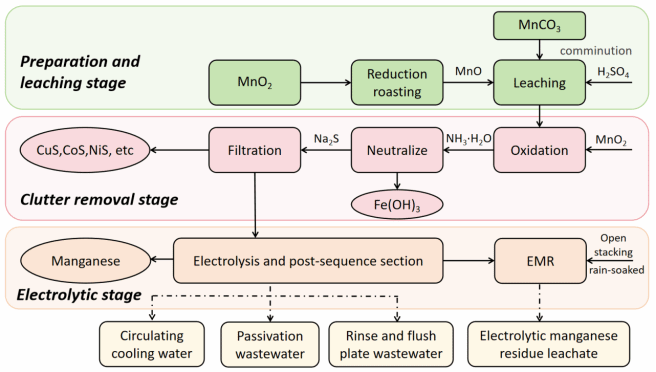

图1. 电解锰工艺流程

图2. 电解锰渣(EMR)资源化利用

图3. 电渗析处理EMW原理

图4. 电絮凝处理EMW原理

论文信息:

Chenyang Zhang*, Ronghao Du, Rong Wang*, Wei Sun, Yueping Luo, and Zhiyuan Yu. Technological Advances and Sustainable Strategies for Electrolytic Manganese Wastewater Treatment: A Critical Review[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2025: 107274.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.psep.2025.107274