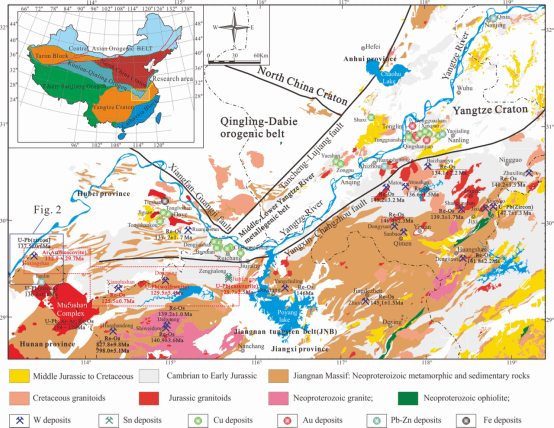

钨是全球新兴产业和国防工业不可或缺的战略金属。面对迫切的新兴产业资源需求和严峻的国际资源竞争态势,保障关键矿产资源的稳定供给至关重要。江南钨矿带位于江南造山带东段(图1),是全球最大的钨成矿带,已探明的WO3资源量超过600万吨(Mao et al., 2020;Song et al., 2021b)。该成矿带发育一系列大型-超大型钨矿床,以斑岩型和矽卡岩型为主,集中分布于皖南与赣北地区(Mao et al., 2020)。湘东北虎形山大型钨矿床(WO3约0.21 Mt)的发现,将江南钨矿带向西延伸超过100公里(Xu et al., 2020;Zhu et al., 2024)。

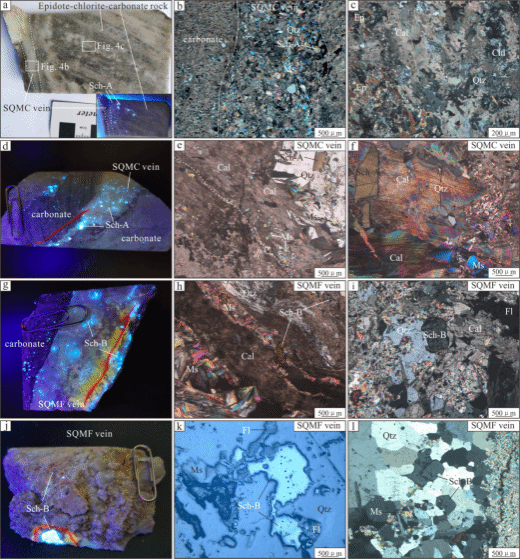

虎形山钨矿床表现出不同于江南钨矿带常见的斑岩和矽卡岩型钨化的地质特征(图2)。该矿床位于区域上东西向鸭栏-源潭断裂带上,断裂带上盘为易家桥组板岩,下盘为牛蹄塘组碳酸盐岩。牛蹄塘组碳酸盐岩发育矽卡岩蚀变,由辉石-透闪石-绿帘石-绿泥石组成,但目前未发现具经济意义的矽卡岩型白钨矿体。矿化主要由一系列白钨矿-石英-白云母-方解石脉(SQMC)和白钨矿-石英-白云母-萤石脉(SQMF)组成,主要分布在鸭栏-源潭断裂带及下方的牛蹄塘组碳酸盐岩中(穿切早期贫矿矽卡岩)。隐伏于深部的二云母花岗岩是虎形山矿区揭露的唯一侵入岩,当前有限的钻孔未发现其与断裂带附近的矽卡岩化和脉状白钨矿化明确的空间接触关系。这些问题使虎形山钨矿床的成因存在争议,特别是矽卡岩、白钨矿脉和深部二云母花岗岩的联系尚不清楚。此外,形成贫F的SQMC矿脉和富F的SQMF矿脉的的成矿流体的来源是否相同,其成矿流体有何差异?这些问题限制了该矿区后续的找矿勘查,也对江南造山带钨多金属矿的研究具有重大的理论和实践意义。

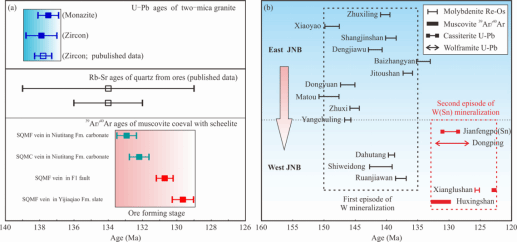

针对上述问题,李斌教授团队通过系统的野外工作和室内研究查明了虎形山钨矿床的矿化地质特征,并在此基础上运用锆石和独居石U-Pb定年和白云母Ar-Ar定年精确的限定了虎形山钨矿床的成岩成矿时代(图3),并进一步综合运用SEM-CL成像、EMPA和LA-ICP-MS原位成分分析技术查明了SQMC和SQMF矿脉中识别的两类白钨矿的结构和化学成分特征,进而揭示了虎形山成矿流体的来源和演化特征(图4)。具体认识和成果如下:

(1)锆石和独居石定年结果表明深部隐伏的二云母花岗岩侵位于137.5±0.5 Ma,可能导致了牛蹄塘组贫矿矽卡岩的形成;而白云母Ar-Ar定年表明SQMC和SQMF 矿脉形成于132.9-129.7Ma,显著晚于二云母花岗岩,可能起源于深部另一个未被发现的花岗质侵入体。此外,虎形山钨矿床在成矿时代上与江南钨矿带第二阶段钨矿化(130-125Ma)一致,在空间上均分布于江南钨矿带西段,表明其可能也形成于区域伸展背景中。

(2)白钨矿矿物组合、阴极发光(CL)结构及微量元素的差异揭示:SQMC型脉中的Sch-A与SQMF型脉中的Sch-B形成于两个不同的岩浆热液流体脉冲——前者源自贫氟(F含量低)、高锶(Sr)且低稀土元素(REE)浓度的流体,后者则形成于富氟(F含量高)、低锶但高稀土浓度的流体。

(3)发现Sch-A与Sch-B颗粒具有显著的REE配分分带,从核部到边部均表现出从轻稀土(LREE)富集向中稀土(MREE)富集模式的转变,反映了白钨矿在封闭体系结晶导致的成矿流体中稀土配分模式的动态演化。此外,两类白钨矿的低钼含量(4.9~203 ppm)及Sch-A(0.56~2.89)和Sch-B(0.87~4.21)的铕(Eu)异常变化特征,共同指示他们均形成于还原环境流体中。

(4)提出了虎形山钨矿床的简易的成矿模型:在虎形山矿区,早期二云母花岗岩侵位于137.5Ma,导致了牛蹄塘组贫矿矽卡岩的形成。SQMC和SQMF矿脉的形成可能与约132.9 Ma侵位的隐伏花岗质岩浆系统有关。该岩浆系统至少连续释放了贫氟与富氟两期流体,这些流体沿F1断裂系统运移,最终在断裂带及牛蹄塘组碳酸盐岩层内分别沉淀形成SQMC型与SQMF型矿脉。与富钙的牛蹄塘组碳酸盐岩相互作用,可能是虎形山矿床钨金属沉淀的关键机制。本研究揭示,岩浆系统演化过程中产生的多期次岩浆热液流体脉冲导致成矿金属的幕式富集可能是大型钨矿床形成的重要机制。

上述研究成果分别发表于国际期刊《Geochemistry》和《Ore Geology Reviews》,中南大学博士研究生朱磊为第一作者,新疆工业学院新能源与矿业学院院长李斌教授为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金(No. 42372105, 42073001)和中南大学创新驱动计划 (2019CX035)的联合资助。

图1. 江南钨矿带区域地质图(据Mao et al., 2017和Xu et al., 2020修改)

图2. 虎形山矿床典型矿石的手标本和镜下照片

图3. (a)虎形山成岩成矿时代格架;(b)江南钨矿带从东向西成矿时代变化

图4. a-f.虎形山两种白钨矿的结构和化学成分差异; g.虎形山矿床理论成矿模型

论文信息:

[1] Lei Zhu, Bin Li*, Anhuai Lu, Dexian Zhang and Junwei Xu. Monazite and zircon UPb and muscovite 40Ar/39Ar geochronology constraints on the timing of magmatism and mineralization in the Huxingshan tungsten deposit, South China[J]. Geochemistry, 2024, 84(2): 126091.

[2] Lei Zhu, Bin Li*, Anhuai Lu and Dexian Zhang. Formation of the Huxingshan tungsten deposit by pulsed magmatic-hydrothermal fluids: Insights from scheelite mineral assemblage, texture, and trace elements[J].Ore Geology Reviews, 2025, 182: 106649.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.chemer.2024.126091

https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2025.106649